삶에서 예술을 찾는 예술가들

우리는 무언가를 배우고 활용해 일을 한다. 대부분의 일은 삶의 일부만을 빌리지만 어떤 일은 삶 전체를 필요로 한다. 일상에서 예술을 찾아내고 누군가의 일상을 예술로 물들이는 사람들이 있다. 그들의 삶은 어떤 순간에 예술이 되었을까? 그들은 우리에게 어떤 의미를 주고 싶었을까?

“나의 책은 독자의

자유로운 상상으로 완성된다.”

에르베 튈레, <자화상>

혼자만의 시간에서 영감을 얻다

전 세계 그림책 역사에 확실한 획을 그었고, 지금도 획을 추가하고 있는 에르베 튈레Hervé Tullet. 프랑스의 그림책 작가인 그는 미술을 전공한 10년 차 베테랑 광고 디렉터였다. 반복되는 일상에 지쳐 일러스트레이터로 전업한 후, 1994년부터는 그림책 작가로서의 삶을 살고 있다.

1958년에 노르망디에서 태어난 그의 유년 시절은 그리 행복하지 않았다. 생계로 바쁜 부모님에게 돌봄을 받지 못하고 혼자 보내는 시간이 많았다. 하지만 그렇게 심심한 날들을 보내며 그는 예술과 가까워졌다. 어떤 사소한 놀이에서라도 즐거움을 찾았다. 그는 지금도 자신의 어린 시절을 들여다보며 그날의 놀이들을 떠올린다.

지난해 한가람 디자인 미술관에 이어 올해는 창원시 성산아트홀에서 <오! 에르베 튈레 색색깔깔展>(~2019. 3. 17)을 통해 그의 창의력이 고스란히 담긴 작품을 감상할 수 있다.

보이지 않아도 가능한 대화

에르베 튈레의 그림책을 보면 정교함과는 거리가 멀다. 추상적인 도형과 선, 색이 모여 하나의 이야기를 만든다. 기승전결이 있는 그림책이 아닌 아이들이 한 장 한 장 완성해나가는 워크북에 가깝다. 첫 그림책인 《아빠는 엄마를 어떻게 만났을까?Comment Papa a rencontré Maman》를 비롯한 초창기 작품들은 지금보다는 더 ‘이야기’ 같은 느낌이 있지만, 그를 세계적인 작가로 발돋움하게 해준 것은 《책놀이》다.

그림 그리는 기술을 가르치고 싶지 않다는 그의 말처럼 이 책은 선생님이 아니라 살아 있는 친구로서 존재한다. “노란 동그라미를 다섯 번 누르는 거야.”라고 책이 말하면 아이들은 책에 그려진 동그라미를 신나게 누른다. 그러면 곧바로 다음 페이지에서 동그라미가 다섯 개로 늘어나는 마법을 경험할 수 있다. 에르베 튈레는 이런 식으로 보이지 않는 독자와 대화해왔으며, 전 세계 도서관과 학교, 또 다른 아이들만의 공간을 체험형 아틀리에로 바꿔 놓으며 끝없이 대화를 시도하고 있다.

에르베 튈레, <아이디어가 떠올라>

“너무 늦기 전에,

모든 개인은 생각하고, 상상하고,

꿈꾸고, 창조적이 되는 법을 배워야 한다.”

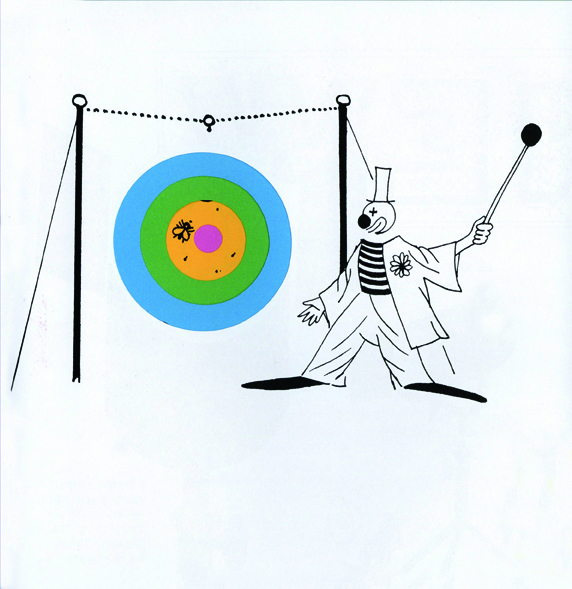

ⓒ 브루노 무나리 《안개 속의 서커스》

디자이너와 예술가 사이

화가, 조각가, 산업 디자이너, 그래픽 디자이너, 그림책 작가, 어린이 예술 교육가…. 세계적 예술 거장 브루노 무나리Bruno Munari의 직업을 나열한 것이다. 예술의 영역이라면 경계 없이 모든 분야에 그의 발자국이 찍혀 있다. 1907년 이탈리아 밀라노에서 태어난 그는 청년 시절 20세기 미래파 운동에 활발히 참여하던 화가였다. 이후에도 미술과 조각 등 순수 예술 분야에서 주로 활동하다가 중년이 된 1950년대 중반부터 디자이너로 노선을 변경한다.

저서인 《예술가와 디자이너》에서 무나리는 이렇게 말한다. “예술가들이 대중을 염두에 두지 않고 원하는 작업을 하는 반면에, 디자이너는 그의 작업이 실패로 끝나거나 오류를 범하지 않도록 주시하면서 정확한 법칙 하에서 작업합니다. 또한 예술가는 예술을 이해 못하는 대중을 경멸하는 부정적 사고를 갖고 있지만, 디자이너는 대중을 존중하는 입장에서 작업해야 하고, 오히려 그들을 이해시키고자 노력해야 합니다.”

그가 디자이너로 전향한 이유는 바로 이런 반감 때문이 아니었까. 확고한 소신 덕에 그는 ‘대중을 경멸하는 예술가’로 남지 않을 수 있었다.

어린이와 책을 사랑한 작가

브루노 무나리의 어린이 사랑은 그가 처음 그림책을 만들었을 때부터 생을 마감하기 전까지 계속되었다. 그는 인간의 감성 교육이 유아기에서부터 이루어진다고 생각했고, ‘아트와 놀자Giocare con I’Arte’라는 이름의 어린이 조형 워크숍을 만들어 어린이들에게 시각 언어의 중요성을 일깨워주었다.

또한 무나리는 생전 여러 권의 그림책을 남겼는데, 아들 알베르토에게 선물할 그림책을 고르다가 직접 만들기로 결심한 것이 그 시작이었다. 무나리 책들을 자세히 살펴보면 모두 이 시기에 만들어졌다는 사실을 의심하게 된다. 단순히 팝업북이라고 단정 짓기에는 모든 지면의 형태, 크기, 색상이 다르다. 예술가로서의 개성과 디자이너로서의 전달력으로 책이라는 물성의 효과를 극대화한 것이다.

그의 대표작인 《Nella Notte Buia》, 《Bruno Munari’s Zoo》, 《Nella Nebbia di Milano》는 비룡소에서 각각 《까만 밤에 무슨 일이 일어났을까?》, 《부르노 무나리의 동물원》, 《안개 속의 서커스》로 출간되어 어린이와 어른들에게 많은 사랑을 받고 있다. 그의 그림책들은 꼭 실물로 보기를 추천한다.

ⓒ 브루노 무나리 《브루노 무나리의 동물원》

ⓒ 브루노 무나리 《브루노 무나리의 동물원》

“일상 안에

특별한 것들이 존재한다.”

에바 알머슨, <Sometimes I am shy>

일상의 감정을 남기다

스페인 작가 에바 알머슨Eva Armisén에게 그림은 기록의 도구다. 어릴 적 수줍음이 많던 그녀는 말보다 그림으로 이야기하는 것을 더 편하게 느꼈다. 마냥 그림이 좋았기 때문에 계속해서 그렸고, 평생 그리고 싶다고 생각했다. 그러다 보니 일상에서 오는 ‘감정’을 포착할 수 있게 되었다. 어떤 사건, 누군가의 행위가 아니라 그것들이 느끼는 감정을 자기만의 것으로 기록하는 것이다.

그녀는 여러 인터뷰를 통해 행복한 감정을 기록해두어야 그 순간을 잊어버리지 않고, 당연하게 여기지 않는다고 말했다. 작품 속에는 그 안의 이야기를 들려주는 스토리텔러로 인물이 등장하는데, 이들의 표정은 한결같이 편안하고 행복해 보인다. 대신 배경이나 사물, 색 같은 다른 요소를 통해 인물의 감정을 드러낸다. 작품 속 인물들은 그녀의 말처럼 이야기를 전달하는 수단일지도, 어떤 곳에서도 행복을 찾아낼 줄 아는 자신의 얼굴일지도 모른다.

에바 알머슨이 포착한 일상의 감정들은 서울 한가람 미술관에서 열리고 있는 <행복을 그리는 화가 에바 알머슨>(~2019.3.31)에서 함께 공유할 수 있다.

가족이라는 울타리 안에서

에바 알머슨의 이야기를 하면서 ‘가족’을 빼놓을 수는 없다. 여러 작품에 가족의 단란한 모습이 등장하는데, 남편과 자녀들의 모습, 때로는 그녀의 부모님 모습까지 볼 수 있다. 물론 그들의 표정은 편안하고 온화하다. 그녀가 생각하는 가족은 이런 것이다. “우리가 사랑하는 것들, 우리를 변화시키고 우리를 단련시키거나 혹은 약화시키는 모든 것들이 우리의 평범한 일상 속에 존재하며, 이 모든 것들은 여기 우리 가족들과의 삶에 녹아 있습니다.”(<행복을 그리는 화가 에바 알머슨> 전시 도록 중)

그녀가 샅샅이 뒤져 행복을 찾아내는 일상. 가족은 일상의 핵심인 것이다. 한편으로 그녀는 작업을 통해서 내면의 힘을 얻는다. 언제나 가족과 함께하되 그림과의 관계를 유지하기 위해 독립성을 지킨다. 아내, 엄마, 작가로서의 역할을 구분하지 않고 그저 ‘나’ 자체로 존재하는 것이다.

그녀는 국내 그림책인 《엄마는 해녀입니다》에 참여하며 제주도 해녀들의 독립성과 자신감, 인간으로서의 가치에 경이로움을 느꼈다고 한다. 낮지만 견고한, 가족이라는 울타리를 자유롭게 넘나들며 균형을 유지하는 것. 그녀가 추구하는 일상의 행복이란 이런 것이 아닐까.

에바 알머슨, <My island>

에바 알머슨, <Family portrait>

“예술은 인간을 속이는 것이 아니라

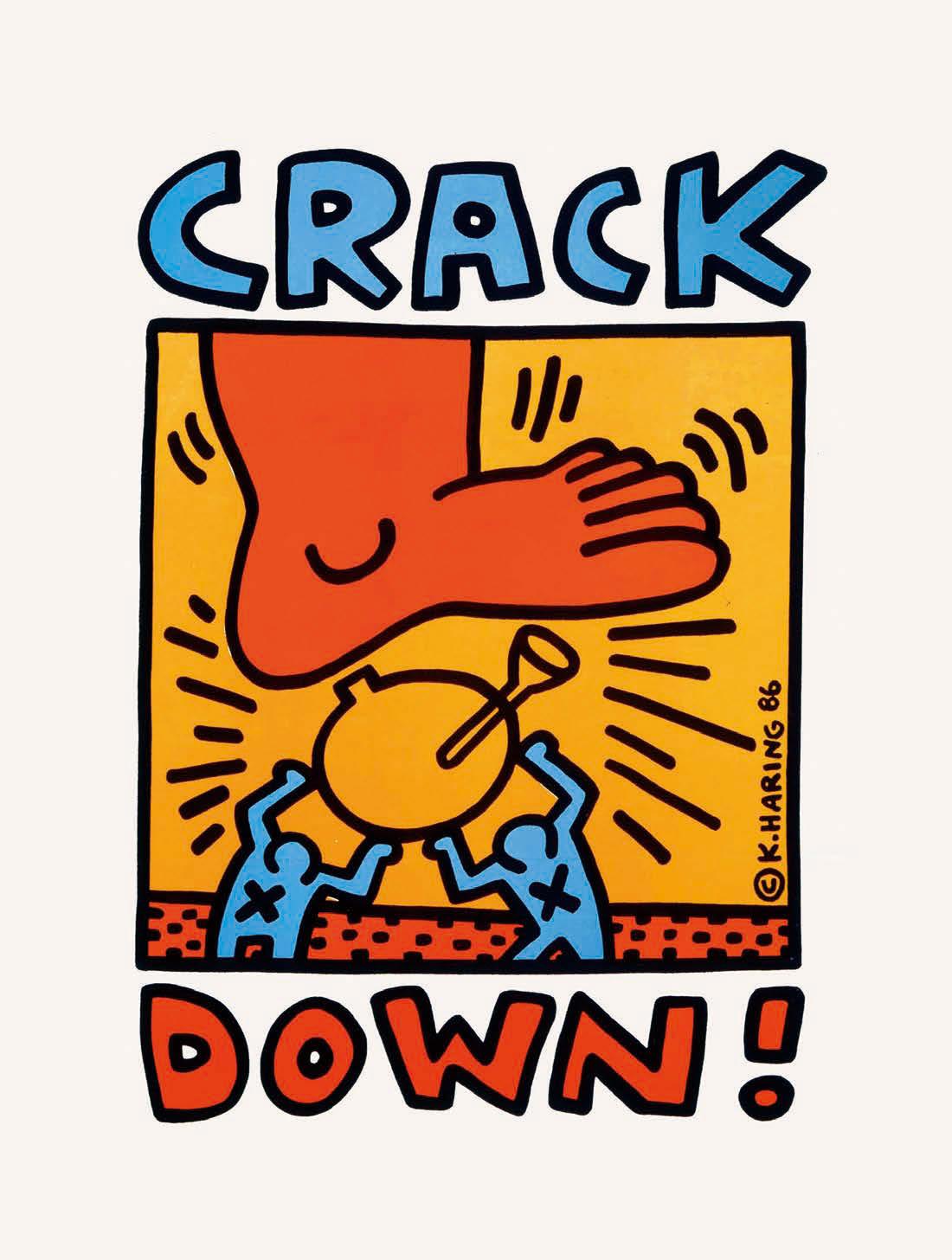

인간에게 박수를 보내주는 것이어야 한다.”

키스 해링, <Retrospect> 일부

지하철에 그린 꿈

예술은 만인을 위한 것이라고 줄기차게 외친 사람이 있다. 30여 년 전, 만 서른한 살의 나이로 세상을 떠난 키스 해링Keith Haring이다. 1978년 뉴욕의 시각예술학교School of Visual Arts에 입학한 그는 지하철역의 비어 있는 광고판에 초크로 그림을 그리며 대중에게 여러 가지 메시지를 남겼다.

그가 거리에 남긴 작품들은 관찰자마다 해석이 다를 정도로 모호하기도 한데, 이는 누구나 마음대로 이미지를 해석하게 하려는, 대중과의 소통을 원하던 의도가 담긴 것이다. 이곳에서 키스 해링의 대표 아이콘인 ‘빛을 내는 아기’가 처음 등장한다.

명성을 얻은 이후에도 그는 포스터, 음악 앨범 커버, 의류 등 다양한 상업 디자인을 통해 꾸준히 대중과 만났다. 검은색 윤곽선과 선명한 색감으로 그려진 키스 해링의 작품을 누구나 한 번쯤은 볼 수 있던 것은 그가 세상 모두가 예술을 더 가까이에서 느낄 수 있도록 노력한 덕분이다. 현재 서울 동대문디자인플라자에서 <키스 해링: 모두를 위한 예술을 꿈꾸다>(~2019. 3. 17) 전시에서도 만날 수 있다.

선으로 그린 시

키스 해링은 1958년 미국 펜실베이니아에서 태어나 여느 아이들처럼 월트 디즈니 만화영화를 보며 예술에 대한 감성을 키웠다. 어릴 적부터 그는 선에 대한 감각이 뛰어나 아버지와 함께 드로잉 작업을 하곤 했고, 선으로 ‘시각적 언어’를 만들어 자신의 관점을 녹여냈다.

《키스 해링 저널》에 실린 그의 한 일기에 따르면 회화에서는 단어가 이미지의 형태로 나타나고, 회화가 이미지 대신에 단어로 읽힌다면 회화는 시일 수 있다. 이렇게 쉽고 단순한 도상 때문에 어떤 이들은 해링의 그림을 어린이를 위한 것인 줄로만 오해하기도 한다. 하지만 자세히 들여다보면 작품 속에는 급변하는 20세기의 중심에서 일어나는 아동 건강, 마약과 에이즈, 인종차별 등 사회적 문제들에 대한 강력한 메시지가 담겨 있다.

한 번 보면 잊기 어려운 그의 상징적 아이콘들은 시의 한 문장처럼 강렬하다. 그리고 여느 시가 그런 것처럼, 그의 작품을 어떤 내용으로 받아들이느냐는 관람자의 몫이다.

키스 해링, <Crack Down!>

에디터 이다은

자료 제공 아트센터이다, 비룡소, 디커뮤니케이션, 지엔씨미디어