자연의 결을 살피는 시선

표기식

가까이 할수록 천천히 머무는 시간.

자연의 일부를 수집하듯 사진을 찍고 있죠.

처음은 꽃이었어요. 대학교 때 필름 사진을 찍던 게 시작이었는데 사람을 찍으려면 시간을 내서 장소를 정하고 약속을 잡아야 하잖아요. 꽃처럼 자연은 계절을 잘 만나 혼자 부지런하게 움직이기만 하면 마음대로 찍을 수 있죠. 마음에 안 들면 다시 가서 찍으면 그만이고요. 그래서 처음 사진을 시작했을 때는 꽃을 정말 많이 찍었어요. 꽃에 있던 시선이 나무에 가고 숲으로 가고 그게 또 산으로 가서 점점 확장한 거죠.

작업의 목적에 따라 다르지만 상업 사진 외에는 사람보다는 자연을 담고 있어요. 혼자 있는 걸 더 선호하는 편인가요?

그런 것 같네요. 평소 촬영장에서는 많은 사람들과 함께 일을 하니까 그 외에 사진 작업 때는 혼자 있는 게 자연스러워요.

작가님에게 사진은 일과 취미 중 어디에 더 가까운지 궁금해지네요.

취미죠(웃음). 놀이에 가까워요. 본능적이라고 해야 할까요. 저한테 사진은 배고파서 뭘 먹는 것처럼 그냥 찍고 싶어서 찍는 거예요. 언제든 내키면 찍을 수 있게 가방마다 카메라를 넣고 다니고요.

작가님 사진을 보면 나무가 촘촘히 메꾸고 있는 ‘결’ 자체를 담고 있다는 생각이 들어요.

거대한 자연 속에서 패턴이 이루어지는 순간을 포착해요. 사실 모든 자연은 직접 눈으로 보는 게 제일 좋지만 사람의 눈은 한곳을 계속 볼 수 없게 설계되어 있다고 하잖아요. 이건 일본의 유명한 그래픽 디자이너가 한 말인데, “사람의 눈은 우주처럼 둥둥 떠 있다.”라는 문장이 있어요. 제가 책을 잘 안 읽는데 이 문장은 인상 깊어서 기억해요. 시간은 계속 흐르고 있고 우리가 자연히 놓치게 되는 아름다운 장면들이 있어요. 저는 사진으로 그 순간을 기록해서 천천히 바라볼 수 있는 또 다른 시간을 만들고 있다고 생각해요. 우리는 사진을 통해 시간을 당겨 다시 바라보게 되는 기회를 갖게 되는 거죠.

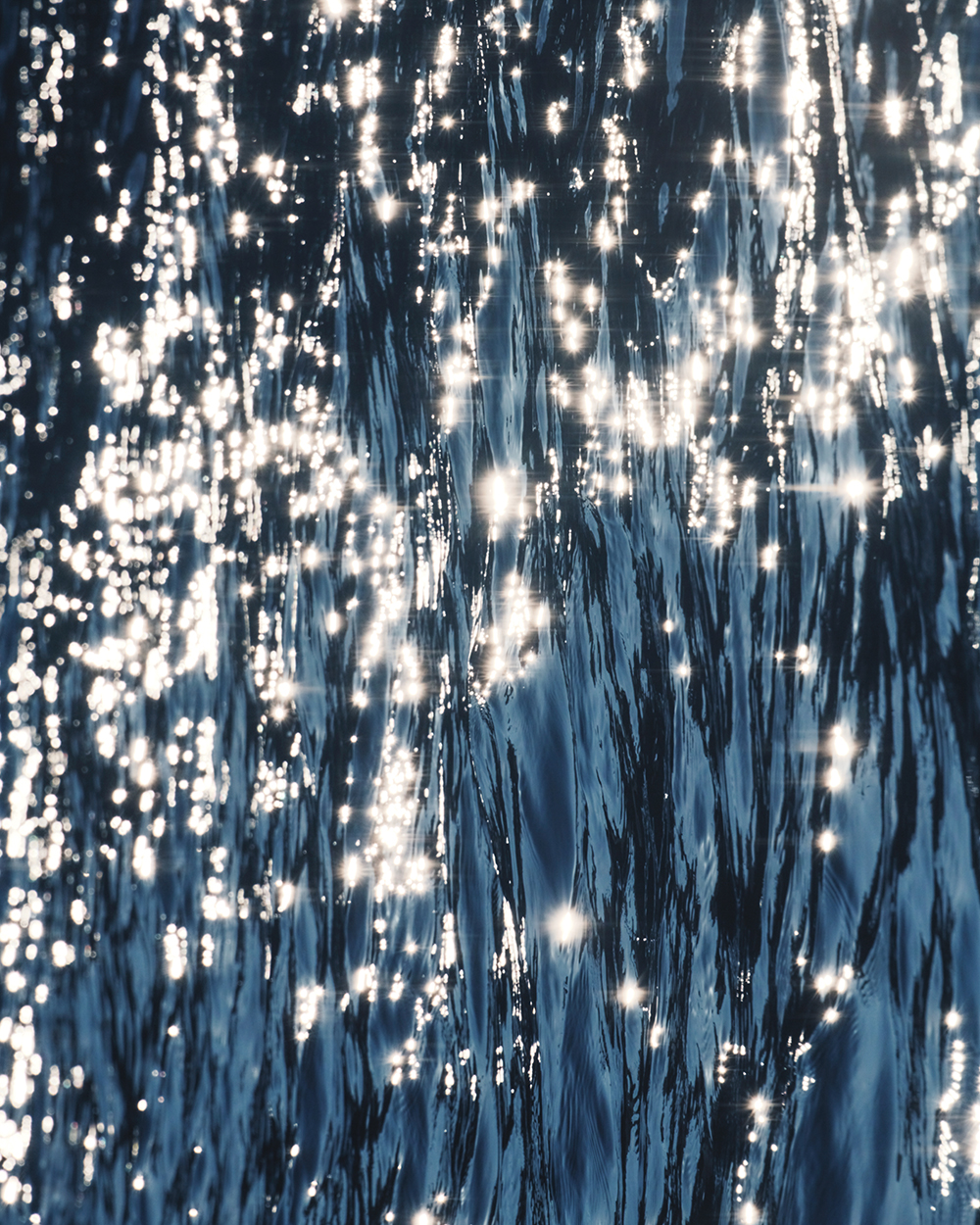

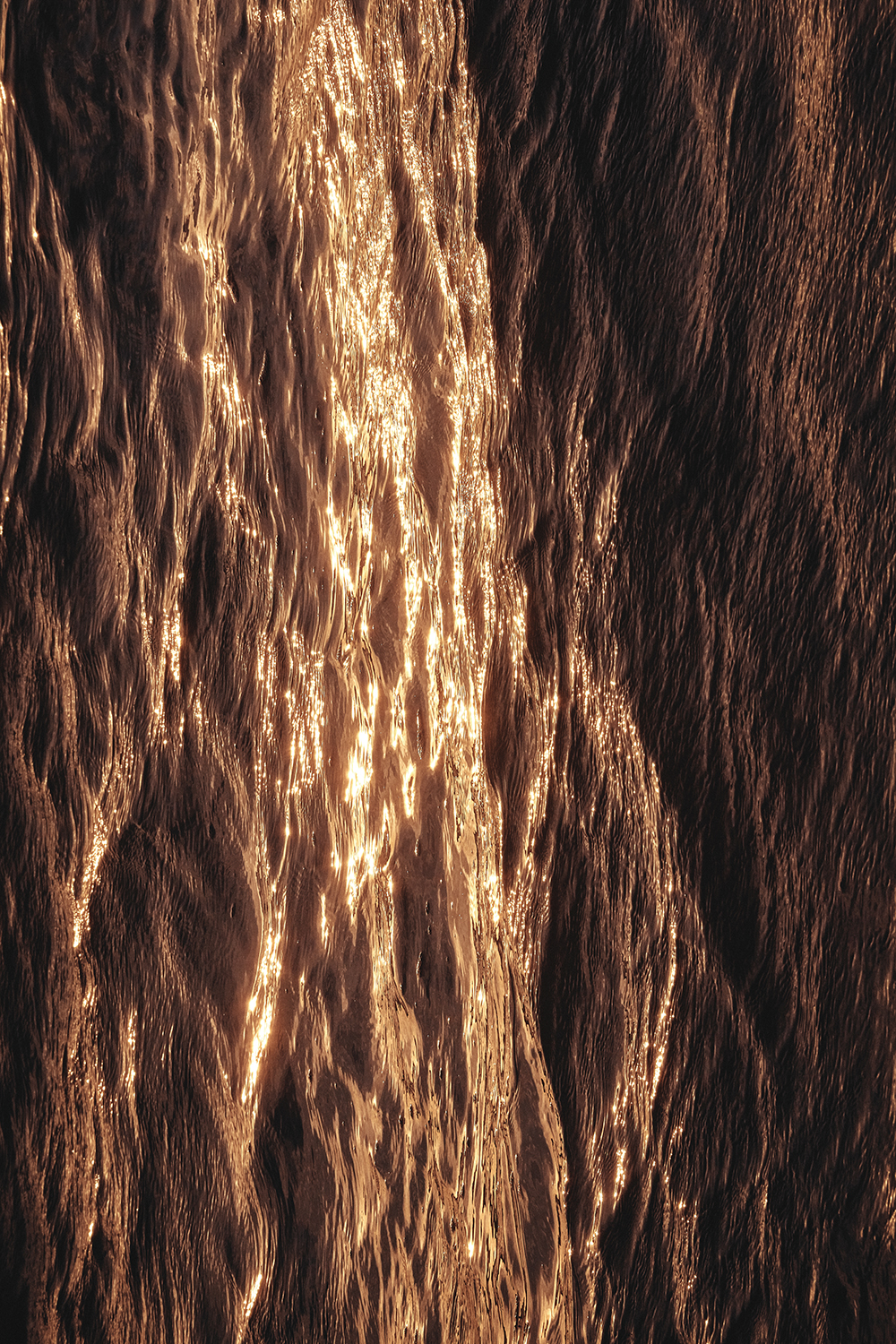

윤슬 사진을 자주 찍는 이유도 같을까요?

그렇죠. 윤슬은 그 순간이 아니면 볼 수 없는 풍경 중 하나예요. 윤슬을 찍으려면 그날의 바람, 서 있는 위치, 해가 뜬 각도까지 여러 우연을 다 맞춰야 해서 틈틈이 자주 갈 수 있는 장소에 가서 찍고 있어요. 그래서 제 윤슬 사진의 대부분은 한강에서 찍혔어요.

의외네요. 잘 모르는 숨겨진 장소를 찾아가신다고 생각했어요. 사진이 그만큼 특별해서요.

물론 그럴 때도 있는데 좋은 사진을 자주 담으려면 가까운 장소가 제일 좋죠. 제 작업 중에 ‘나무가 서 있다 자라는 나무가 서 있다’에서 찍은 나무 사진들도 한강에서 찍은 거예요.

1년 동안 나무 한 그루의 변화를 꾸준히 기록한 프로젝트였죠. 어떻게 시작하게 됐나요?

큰 계기는 없었고 그냥 장기간의 작업을 해보고 싶었어요. 그 나무를 택한 이유는 우연이 두 번 겹쳐서였고요. 한강을 산책하다가 연속으로 같은 벤치에 앉게 됐는데 혼자 의미를 부여하게 되더라고요. 그 자리에서 특정 각도에 시선을 두면 그 나무가 보였어요.

지금 그 작업들을 보면 어떤 기분이 드나요?

시간의 힘이 느껴져요. 다 모르겠고 시간이 최고다(웃음). 수집, 아카이빙의 끝은 시간에 있다는 생각이 들었어요. 뭐든 시간을 이길 수 없다는 생각을 하기도 했고요. 요즘은 플라타너스 사진을 수집하고 있는데 비슷한 이유로 작업하고 있어요.

플라타너스 나무요?

제가 아주 어릴 때, 버스를 타고 학교를 다녔는데 정류장이 있는 길에 플라타너스 나무가 쭉 이어져 있었어요. 그때 팽이 같은 걸 가지고 놀면서 뾰족한 부분으로 낙서하듯 그 나무들을 긁어 놨었거든요. 그런데 해가 갈수록 나무에 새긴 생채기가 조금씩 옅어지는 게 보이더라고요. 나무가 회복하는 과정을 자연스럽게 목격한 거죠. 상처에 딱지가 앉듯 한 겹씩 껍질을 벗기며 치료가 되는데 그때 플라타너스 나무의 특성에 대해 처음 알게 됐어요. 표면의 패턴이 하나하나 다르다는 것도 매력적으로 느껴졌고요. 언젠가 수집해야지, 생각만 하다가 2년 전에 시작했어요.

나무 사진을 수집하는 이유는 뭘까요?

그냥 궁금해서요. 한강에만 가도 여름에 억세고 푸르게 자라던 나무들이 가을이 되면 노랗게 물들고 붉게 변하다가 결국엔 모두 떨어지고, 겨울엔 흔적도 없이 사라지고. 그럼 결국 그 모든 것들은 다 어디로 가는 걸까, 혼자 상상할 때가 많아요.

자연 스스로 회복하는 과정이 흥미로웠던 걸까요?

회복보다는 변화에 좀더 관심을 두고 있어요.

아까 사진이 취미에 가깝다고 했는데, 사진 외에 다른 취미가 있나요?

딱히 없는데(웃음). 자전거 타는 걸 좋아해요. 이것도 결국 사진과 이어지는 취미이긴 해요.

자전거를 타고 사진을 찍으러 다니는 거군요.

그렇죠. 시간이 나면 자전거에 카메라를 싣고 서울 근교를 돌며 여행해요. 파주, 양주, 송추역 쪽으로 가기도 하고요. 처음 자전거를 타기 시작한 건 버킷리스트 중에 하나로 전국 투어라는 목표가 있었어요. 20대 때 서울로 막 상경해서 사진 일을 시작하고 돈을 벌면서부터 자전거 장비를 하나씩 사 모았거든요. 한 건 하고 자전거 사고 한 건 하고 헬멧 사고(웃음) 그렇게 전국 투어를 다녀와서 잠시 자전거에 대한 열정이 식었다가, 자전거 덕후들끼리 말하는 전문 용어로 ‘기변(기기 변경)’을 하고는 로드 사이클을 시작하면서 다시 열정을 불태웠어요. 그런데 경주하듯 레이스를 달리는 건 제 성격에 잘 안 맞더라고요. 그렇게 흥미를 잃어가던 찰나에 1년간 작업했던 나무 사진이 다시 계기가 됐어요. 자전거를 타면서 사진을 찍기 시작한 거죠. 2014년에 한 작업이니까 거의 7년 정도 이어졌네요.

자전거와 사진은 작가님의 오랜 일상이네요. 오랫동안 사진을 찍으면서 고민이 생기지는 않나요?

저 그런 생각 별로 안 해요(웃음). 고민과 걱정이 있다면 사진을 찍고 난 다음의 이야기죠. 사소하게 후회하는 경우는 많아요. 왜 이렇게 찍었을까, 한 걸음 더 가서 찍었으면 좀더 나았을 텐데 하는 것들인데, 사진 찍기 전에는 한 가지 생각만 해요. 일단 찍자.

작가님이 생각하는 좋은 사진의 기준이 궁금해요.

음… 저에게 좋은 것의 기준은 시간인데요. 얼마나 오래 자주 반복해서 보았냐가 결국 좋아하는 정도를 정한다고 생각하는데, 지금 떠오르는 사진은 ‘사울 레이터Saul Leiter’의 작업들이에요. 사실 이 사람의 작업을 오래 보지도 않았고 책을 모아본 것도 아닌데, 이분의 유명한 작업 중에 50년 동안 뉴욕이라는 도시를 기록한 작업이 있어요. 그런 작업을 오래 지속해 왔다는 것 자체가 저한테는 어마어마하게 느껴지더라고요. 이게 가능한 일인가, 정말 대단한 일 같아요.

그런 맥락에서 보았을 때 결국 사진을 오래 하는 작가가 되고 싶은 걸까요?

오래 보다는 계속하는 것이 중요하다고 생각해요. 계속 이어가는 시간이 쌓이다 보면 결국 오래 하고 있는 사람이 될 테니까요.

에디터 김지수

Photographer 표기식